校長ブログ

英語教育を考える⑫ー階層式マッピング

2025.08.18

教科研究

8月18日

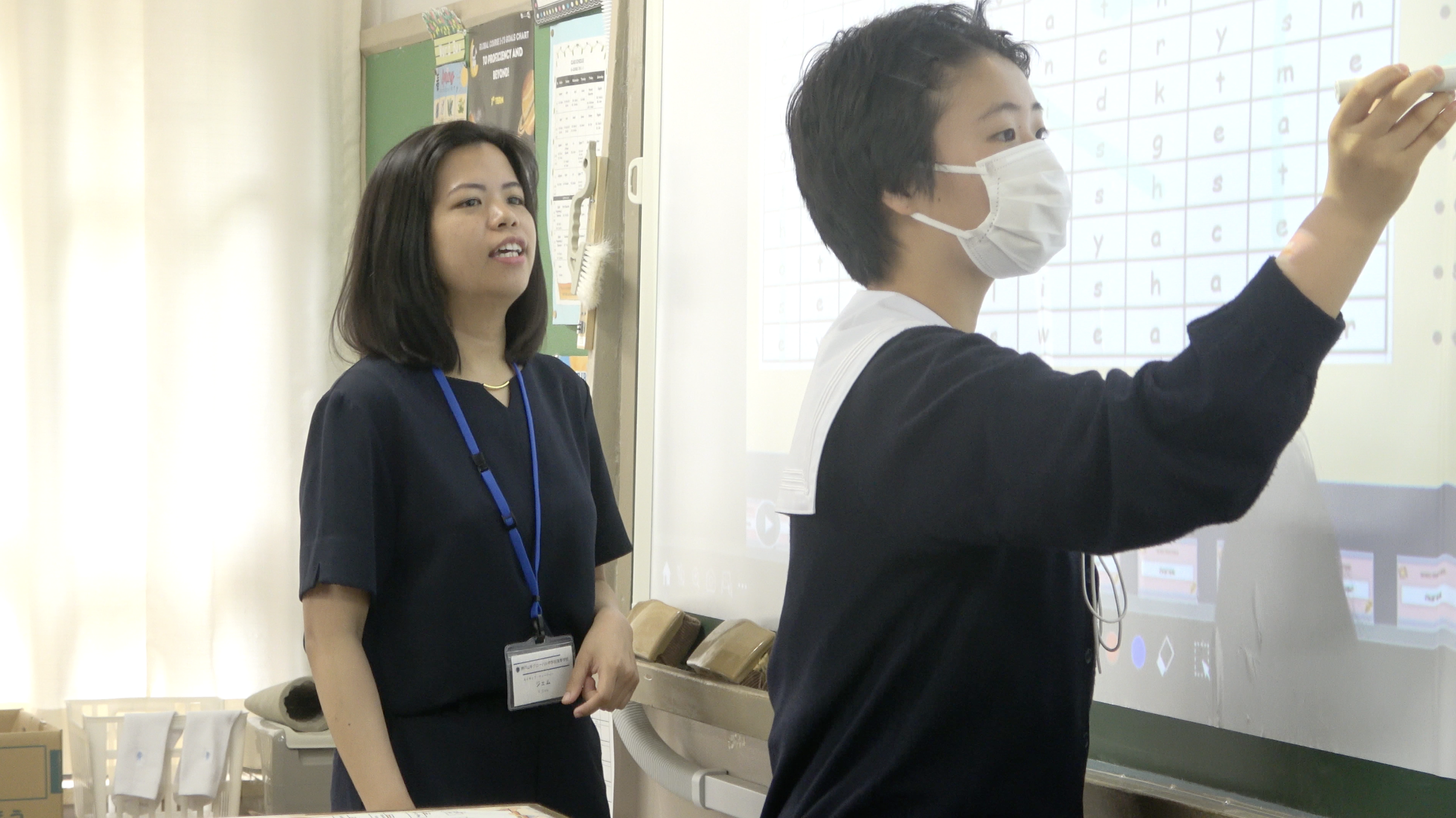

階層式マッピング(Hierarchical Mapping)という指導法があります。この手法は、生徒が自分の意見を英語で論理的に構築することをサポートするもので、特にスピーキングやライティングの場面で大きな効果を発揮しています。フィリピンで英語を教えるP先生とのオンラインの一部をご紹介します。

|

P:先日、お話されていた階層式マッピングという指導法に興味があります。生徒たちの思考を英語で整理する力を育てているように思えました。マインドマップとは違うんですか?

校長:マインドマップは連想的にキーワードを広げていくのに対し、階層式マッピングは主張・理由・具体例という論理の構造を明確に整理するためのものです。つまり、"What is your main idea?"から始まり、"Why do you think so?"、"Can you give us examples?"と階層的に展開していきます。つまり、生徒がなぜそう考えるのかを言語化する支援にするのです。

P:ディベートや探究の指導にも役立ちそうですね。生徒にとっては、自分の考えを英語で伝えるための設計図のようなものになるわけですね?

校長:そうです。本校の英語科の先生の中にも活用されている方がいますよ。よく教材や思考枠組み、評価の観点について質問に来られます。いずれにせよ、階層式マッピングは、英語で考える力を育む可視化された思考支援として位置づけられます。

P:視聴した授業では、"We should reduce plastic usage." という主張に対して、"Because it harms marine life." や "It creates microplastics." という理由、さらに "Turtles eat plastic bags." "We eat fish with plastic." といった具体例が、マップ上に書かれていました。論理の流れがよく見えて、勉強になりました。

校長:これは主張 → 理由 → 具体例という基本構造で、生徒の思考がどの段階で止まっているのか、どこに支援が必要かが明確になります。教師もフィードバックしやすくなり、生徒も考えることと伝えることの橋渡しができるわけです。

P:私たちの学校の生徒たちも、話し始めるのは得意でも、理由や根拠が曖昧なことが多くて...このマッピングは、構造的に考える力も育ちそうです。

校長:そうですね。"言語化された思考の地図"があることで、生徒は安心して自分の考えを深めることができます。

P:実際の交流活動にも使えると思いますか? 例えば、両国の生徒がマッピングを使って意見交換するとか...

校長:生徒がそれぞれマッピングを作成し、オンラインでお互いに発表・質疑応答するという取り組みを行なっています。言語レベルや文化的背景が異なっていても、共通の構造をもって対話することで深い相互理解が生まれます。

P:なるほど、論理の"型"を共有することで、学びの共通基盤ができるのですね。

校長:それは"対話の共通言語"にもなりますし、異文化間での対話を支える基盤にもなります。

P:活用にあたって、注意点はありますか?

校長:まず、"It's bad."のような曖昧な理由が出てきたときに、"Why do you think so?"と問い返す姿勢が大切です。また、語彙や表現に不安がある生徒には、あらかじめ構文やフレーズのまとめを用意することでサポートできます。ICTも活用していますよ。JamboardやPadletで共同マッピングを行えば、生徒同士の視点をリアルタイムで可視化できます。

P:なるほど。さっそく次の授業で、マッピングを取り入れてみようと思います。次の交流授業では、生徒同士がマップを見せ合って、質問し合う活動もしてみたいです。

校長:それはよいアイデアですね。思考の構造を比較するという学び方は、自己理解と他者理解の両方に通じます。

P:Let's map the world of thinking together!

|